打开手机小程序,手指轻轻拖动,就可以看到每一个田块的小麦苗情。南京农业大学智慧农业研究院设计出“江苏稻麦生产智慧服务”小程序,该程序包含了今年二三月份全省所有县市的小麦苗情数据及管理措施建议,疫情期间,农技人员足不出户,就能获知全省苗情。

据南京农业大学智慧农业研究院副院长田永超教授介绍,这款智能小程序的数据来自于架设在田间的“天眼地网”。通过卫星遥感、无人机、田间物联网传感器等遍布于天上和田间的监测设备,实时监测、传输、获取数据,对苗情生长状况、空气温湿度、土壤墒情等11个技术指标进行采集上传、汇总分析,最终实时汇集成一张图,为田间生产送上第一手的信息参考。

“以往1个农技人员1天最多跑二三个县的田块”,兴化市农技推广中心副站长陈春生说,“拿到的数据都是单个点上的,费时费力、还有偶然性,南京农业大学提供的苗情图,对全省各个区域的苗情进行了智能化的分类分级,系统、精确,一目了然”。

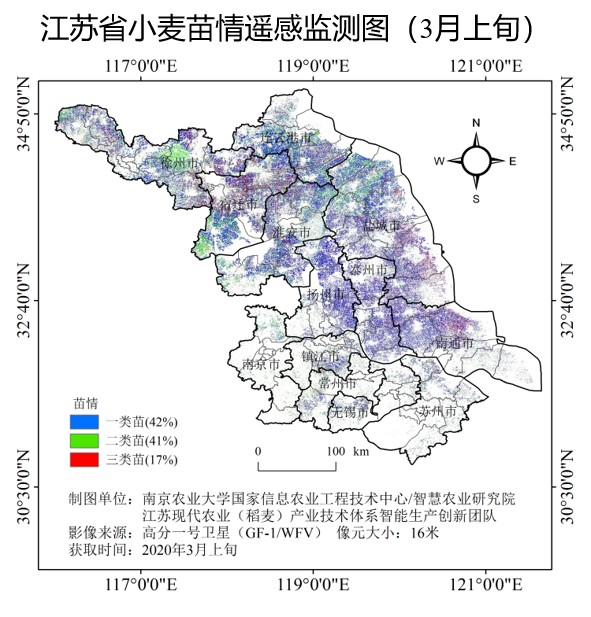

今年2月,受雨雪天气的影响,我省小麦部分产地受到了不同程度的冻害影响,全省小麦苗情遥感监测图上,蓝、绿、红三种颜色分别对应标注了不同产地的苗情,根据长势由强到弱,分成一、二、三类苗。从图上看,不同地区苗情差异大,在江苏泗洪县的西部,图标始终是红色,这代表三类苗比例高,长势上不来;而在江苏兴化,图标显示则以蓝、绿为主,预示长势旺盛。

3月17日,田永超教授一行分别来到了不同长势的小麦生产区域,将现场测试的数据与发布的苗情图进行比对,结果吻合。田永超结合现场苗情,给出生产建议,“淮北西部多丘陵、降水少,要补水、补肥,泰州一些地区长势偏旺,可以缓施少施肥料”。

陈春生介绍,一拿到南农大提供的苗情图,兴化市农技推广中心就对全市的农技人员、农场主和大户们进行了线上分类指导,仅1个月时间,三类苗比例显著下降,一、二类苗占比将近90%。

“疫情助推了我们的技术应用,变原先的‘拍脑袋’、‘凭经验’为如今的手握‘明白纸’、分类‘开处方’,通过精确化、差异化的田间指导方案,实现更为均衡的大面积丰产增效。”田永超说。

通讯员许天颖

南报融媒体记者谈洁

原文链接:http://m.zijinshan.org/news/2217444507742752912

阅读次数:694

【 转载本网文章请注明出处 】