7月2日,微生物学领域的国际权威期刊《Microbiome》在线发表了南农大植物保护学院昆虫分子生态与进化实验室洪晓月课题组的最新研究成果《Recent infection by Wolbachia alters microbial communities in wild Laodelphax striatellus populations》。

昆虫体内蕴藏着一个庞大而复杂的微生物社会,经过长期的共进化,他们与其宿主产生了千丝万缕的联系,并在宿主的生长、发育、生殖和对外部环境适应中扮演重要的角色。近年来,微生物对昆虫的影响受到越来越多的关注,但是影响微生物社会结构的因素在很大程度上仍是未知的。

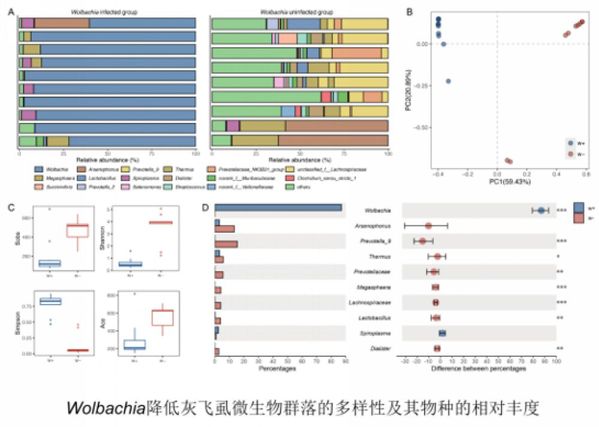

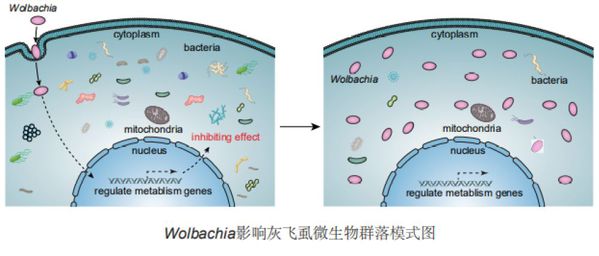

该论文从群体遗传学的视角,研究了中国和日本17个地理种群的灰飞虱体内微生物群落结构变异与环境因子和宿主遗传背景的关系,揭示灰飞虱栖息地的降水量和其线粒体DNA变异能够显著影响体内的微生物群落结构。深入分析发现,近期入侵的共生细菌Wolbachia(沃尔巴克)的感染和在灰飞虱种群中的快速传播彻底改变了灰飞虱体内微生物群落结构,重塑了微生物间的互作关系,暗示Wolbachia可能通过改变灰飞虱体内微生物的群落结构来影响灰飞虱的生物学特性。比较转录组分析表明,与以往报道的Wolbachia通过调节昆虫免疫系统来影响微生物结构不同,灰飞虱体内的Wolbachia可能通过影响昆虫的代谢和生理来抑制微生物群落的多样性与丰度。该研究揭示了影响灰飞虱微生物群落的潜在因素,为研究昆虫微生物群落的形成机制提供了新思路,对研究微生物对昆虫的影响有重要参考价值。

该论文以南京农业大学为第一完成单位,该校植物保护学院昆虫学系博士研究生段星至和副教授孙荆涛为共同第一作者,教授洪晓月为通讯作者。澳大利亚墨尔本大学教授Ary Hoffmann、日本北海道大学博士李杰以及日本国立农研机构(NARO)九州-冲绳农业研究中心研究员松蒼啓一郎等对该工作亦有重要贡献,南京农业大学昆虫分子生态实验室王琳婷、舒晓晗、郭燕等研究生参与部分工作。该研究得到了国家自然科学基金的资助。

南农大植物保护学院洪晓月教授团队近年来在昆虫分子生态学领域连续发表多篇重要研究论文,这是继在The ISME Journal、New Phytologist、Molecular Ecology、MPE等重要学术刊物论文后的又一篇力作,进一步提升了团队在该研究领域的学术影响。

论文链接:https://doi.org/10.1186/s40168-020-00878-x

原文链接:https://xhpfmapi.zhongguowangshi.com/vh512/share/9221184?channel=weixin

阅读次数:207

【 转载本网文章请注明出处 】