5月19日晚,南京农业大学首届“师生共同体”优秀案例在滨江校区发布,7个案例犹如7把钥匙,打开了不同维度的师生故事。

中国工程院院士沈其荣,校党委书记王春春,校党委副书记、纪委书记吴荣顺,校党委常委、副校长朱艳,校党委常委吴群,校党委教师工作委员会成员单位负责人,各学院、单位负责人,受表彰师生团队代表,各学院师生代表等近400人齐聚一堂,共同见证首批七个师生共同体优秀案例发布。

好的师生关系,就该有南农人自己的样子

校党委书记王春春在致辞中指出,分享会以“我们”为主题,正是对“师生共同体”内涵的生动诠释。正如分享在音乐厅举行,以沈其荣院士为代表的南农教授们,作为指挥家挥舞着“立德树人,促进学生全面成长成才”的指挥棒;而充满活力的南农学生,就像各具特色的乐器,基础学科、专业课程、实践活动、行政服务则分别对应着弦乐、管乐、打击乐和指挥台,和而不同,美美与共,每个声部都不可或缺,共同奏出南农育人的动听交响。“师生共同体”不是抽象的概念,而是每一次真诚的对话、每一次并肩的奋斗、每一次相互的成就。

王春春强调,长期以来,南京农业大学坚持以立德树人为根本,以强农兴农为己任,推动实现了一批“师生共进、教学相长”的生动实践,为加快建设农业特色世界一流大学,更好服务支撑强国建设注入了新动能、开创了新局面。学校党委集中培育、遴选发布“师生共同体”优秀案例,就是要坚定推进“新时代立德树人工程”在南农落地生根,坚定打造基于南农特色的“大思政”育人格局,坚定弘扬教育家精神,为强国建设培养锻造更多知农爱农新型人才。

一是要以共同体建设推动师生关系顺应时代发展。破“教师讲、学生听”的传统模式,立“教然后知困,学然后知不足”的共生共长;破“管理大于服务”旧观念,立“以学生为中心”新理念;破“数字鸿沟”挑战,立“人工智能赋能教育”新场景。通过破立并举形成新型师生关系,回应“智能时代、南农何为、师生又何为”大课题。

二是要以共同体建设推动育人模式彰显南农特色。分享会发布的7个案例,有“把论文写在大地上”的执着,有“扎根沃土育新苗”的温度,还有“敢为天下先”的锐气,不同的案例都源于南农人的报国心、三农情、朴实劲。这是一代代南农人在教学、科研、实践中自然形成的特色,是南农“师生共同体”最独特的标识,也是学校全体师生奋进一流的坚实底气。

三是要以共同体建设推动师生合力书写责任担当。要以共同体建设筑牢立德树人根基,将启智润心、因材施教的育人智慧和乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心,作为站稳站好三尺讲台的基本要求;要以共同体建设打造人才培养沃土,在科教融汇、产教融合中全面提高人才自主培养质量;要以共同体建设实现高水平科技自立自强,深刻领悟教育、科技、人才一体推进的内在逻辑,将学校建设为世界重要农业人才中心和创新高地。

王春春希望,各学院要以优秀案例为蓝本,立足学科特质深耕细作,打造更多“接地气、有生气”的共同体模式,让“尊师重教”成为校园风尚,让“以生为本”融入育人全过程。希望老师们继续当好引路人,同学们争做奋斗者,用师生同心的力量,共同谱写学校高质量发展新篇章,共同创造“强国建设 南农何为”新辉煌。

7个案例,讲述报国心、三农情、朴实劲

分享会通过视频展播、现场访谈、师生讲述等立体多样的形式,将七个触动心扉的师生交往故事娓娓道来。这些案例覆盖农、工、文、理等多学科领域,既有科技赋能的创新突破,也有扎根大地的初心坚守,共同勾勒出一幅南京农业大学“以心育心、以智启智”的育人画卷——

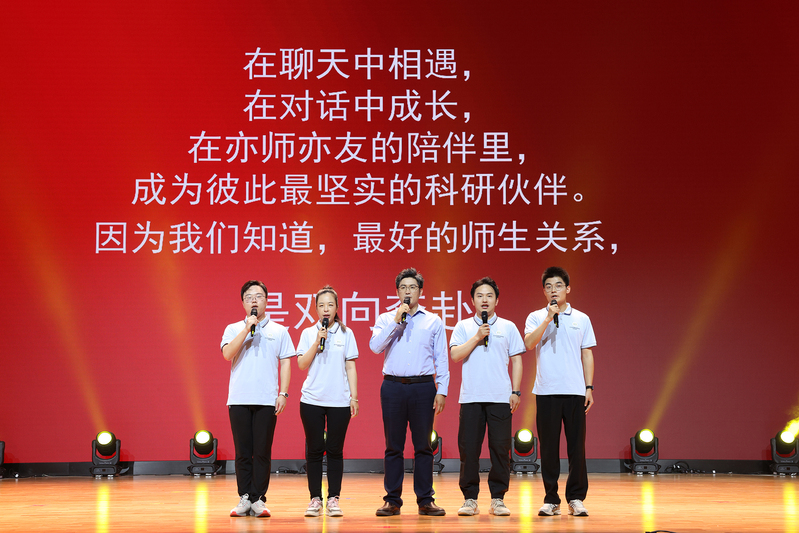

植物保护学院杀虫剂毒理与抗性治理师生团队以“聊天”为桥,十年间无数次促膝长谈,谱写了科研与成长同频的协奏曲;信息管理学院王东波教授师生团队以首创模型点亮古籍新章,探索“数智相融”的育人大课堂;草业学院孙逍副教授师生团队9年数十次往返南山牧场,以草种萌发振兴希望;马克思主义学院“根与翼读书会”师生团队十一年深耕经典共读,用书页架起思想碰撞、教学相长的桥梁;工学院傅秀清副教授师生团队在迷彩与齿轮间织就成长算法,建“家长热线”晒进步、办“朋辈讲堂”解迷茫;理学院汪快兵副教授师生团队共探化学前沿,在携手并进中“催化”学生成长;资源与环境科学学院农业资源与环境师生团队以篮球思政课赛出体育精神、种下三农情怀,让“把论文写在大地上”信念长成参天树。

分享会上,与会领导嘉宾共同为南京农业大学首届“师生共同体”优秀案例颁奖。

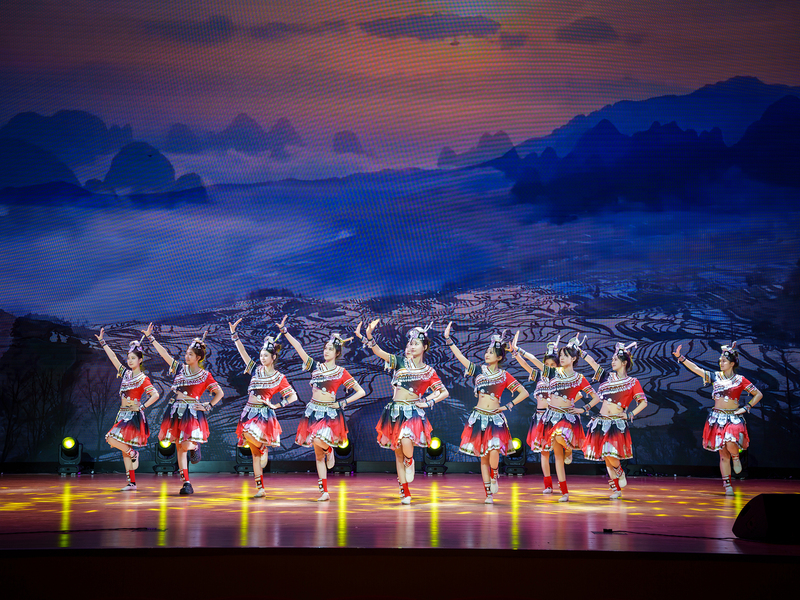

人文与社会发展学院带来的精彩舞蹈《灯火里的中国》《走在山水间》、朗诵《新时代的青春答卷》将现场气氛推向高潮。

“传统的传道受业解惑之外,数智时代的师生关系,是知识的引领,更是知识的共创。”优秀案例分享人、信息管理学院王东波教授表示,分享的过程也带给自己更多感悟。随着人工智能的发展,获取知识更加便捷,但可能带给学生很多困惑。师生共同体的构建,需要对学生更加细致、个性化的关心和指导。“不仅是知识的传递,更是情感的交融与价值观的共鸣。”王东波说。

植物保护学院辅导员汪越表示,这场案例发布会,也是为青年教师带来的一堂育人“经验分享课”。“把学生的迷茫当回事,把他们的成长当自己的事,就是要蹲下来听他们说‘我怕学不好’,站起来鼓励他们‘你能行’!以优秀案例为榜样,关心、关爱学生的成长,将每一个求知的灵魂,领向属于自己的星辰大海。”

“我们”要在对话中被听见、有回响

七个案例主题各异,却共同彰显出心有大我、乐教爱生、胸怀祖国、自信勇为的“南农底色”。实验室的灯光、田间的脚印、书页的翻动、代码的碰撞……一起交织成师生携手扎根大地、兴农报国的奋斗长卷。

分享会现场,中国工程院院士、资源与环境科学学院沈其荣教授为学子们送上“学业有成 精忠报国”亲笔题字,并深情寄语现场师生。

“师生共同体的构建,就像微生物和植物的共生固氮——老师和学生从彼此身上分别收获了青春的朝气和严谨的思维,这些都是相得益彰的珍贵养分。”沈其荣说。“篮球运动淬炼出了坚韧不拔的品格,科研探索也需要这种永不言弃的精神。当师生关系亲如一家,老师们以拳拳之心关爱、滋养学生成长,学生也将铭记母校和老师的培育之恩、教化之情。”

“大一入学时的‘第一课’,就有幸听到了沈院士的篮球思政课。”资源与环境科学学院2022级本科生王攀的科研兴趣因这场球而萌动。“‘打球跟科研一样,都要有坚韧不拔的意志、团结协作的精神、遵守规则的意识’,这句话激励着我选择了科研之路。看了今天的分享会,更加感受到亦师亦友、双向奔赴的精神力量。”

“南山草场画面一出现,我感觉裤脚仿佛又沾上了泥巴!跟着孙老师翻土、育苗、教牧民科学放牧,这些难忘的日子,原来都被镜头记下来了。”草业学院硕士研究生袁其红笑着分享感动,“师生一起探寻草地的症结,一起为草场‘开处方’。我们播下的不只是‘小草种’,更是充满希望的‘大事业’!”

植物保护学院植物病理系2024级硕士研究生魏然表示:“七个案例都像在看自己身边的事儿——有的团队在熬夜鼓捣AI古籍,有的大年初三在实验室里盯着数据改论文,师生同心、共赴理想。就像今晚的主题,老师和学生关系,不是孤立的‘我’和‘你’,而是同频共振的‘我们’。”

一段段师生互动的温暖故事,点亮了立德树人双向奔赴的动人图景。在经久不息的掌声中,案例分享会落下帷幕,而关于“师生共同体”的探索与实践,正在南农这片育人沃土上,蓬勃生长。

阅读次数:2493

【 转载本网文章请注明出处 】