南京农业大学耕作制度与农田生态创新团队通过长期监测和数据整合,研发了稻田可持续深土管理技术,并阐明其固碳和增产效应。研究结果以“Soil carbon accrual and crop production enhanced by sustainable subsoil management”为题,发表于Nature Geoscience。

稻麦周年两熟系统产量高,秸秆量大,而且随着品种改良与农作措施改进,秸秆产生量将会进一步增加。在当前生产水平条件下,以旋耕为主体的浅耕体系形成的有效耕层空间难以全量容纳当季秸秆,对作物早期生长,尤其是小麦(如出苗、分等)具有明显抑制效应,生产安全性已受到广泛质疑。团队卞新民教授早在2008年即提出一种全新的保护性耕层管理技术思想:“土壤局部轮换深耕、秸秆全量集中深埋”,简称“秸秆集中沟埋还田技术”,并与江苏沿江地区农科所合作建立定位观测试验基地;后与南通广益机电有限责任公司合作,已研发出集“收割-脱粒-开沟-埋草-覆土”功能于一体的“沟埋还田”专用一体化作业机械(样机)。在收获籽粒的同时,可一次性将收割机脱粒后切碎的秸秆全部集中深埋于土表20-30 cm位置。收割残茬高度控制在10-15厘米,田面散落秸秆少于秸秆总量的3%。

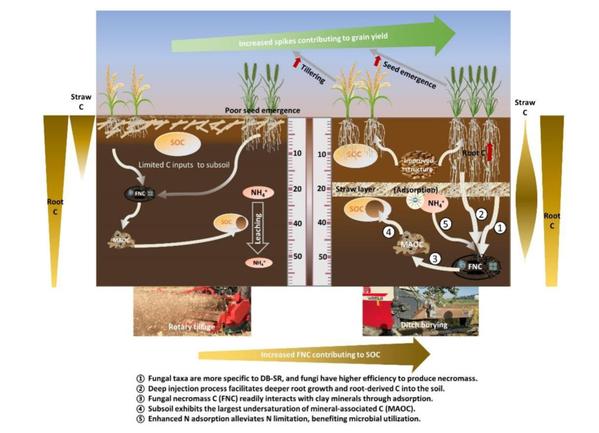

秸秆集中沟埋作为一种新型的保护性土壤耕作培肥措施,能够渐进式增加耕层厚度并实现秸秆深埋全量还田,保证作物正常出苗、立苗;即使在未来高产条件下,也能实现秸秆全量还田(按当前生产水平1.5倍量以上计)和稻麦安全稳定生产。经过连续多年田间定位试验发现,与主流的旋耕还田相比,经过15年的秸秆集中沟埋还田在不增加肥料投入前提下,通过增加穗数提升产量15%;显著增加10-40 cm土层有效氮含量从而降低碳氮比,促进秸秆碳向矿物结合态真菌残体的高效转化,最终大幅增加0-40 cm土层土壤有机碳储量高达46%(17.2 Mg ha⁻¹)(图1)。通过生命周期系统评估显示,秸秆集中沟埋还田使稻麦系统净CO₂当量排放降低34%,净经济效益提高18%。通过整合分析全国区域性短期试验数据,进一步验证了该技术对土壤碳固存与作物产量的协同强化具有普适性。因此,基于秸秆几周沟埋还田的深土管理可以最大限度地减少土壤干扰,通过增加土壤稳定碳固存和作物产量来提高农业生产的可持续性。

Nature Geoscience同期发表了评论文章,认为秸秆集中沟埋还田为实现农业生产力、环境恢复力和经济可行性之间的平衡提供了一条有希望的技术途径,是气候智能型农业战略的关键组成部分。

图1 秸秆集中沟埋还田技术大幅固碳和增产机制概念图

南京农业大学高层次引进青年人才阚正荣副教授为第一作者,博士生李珍珍为共同第一作者;杨海水教授为通讯作者,高层次人才李凤民教授作为共同通讯作者给予了系统性指导。南京农业大学卞新民教授作为技术原创思想提出者,在试验设计方面提供了详细指导;江苏沿江地区农业科学研究所刘建研究员、薛亚光副研究员在基地建设方面提供了大力支持。中国农业大学张海林教授、德国波恩大学Wulf Amelung教授、美国俄亥俄州立大学Rattan Lal教授、德国于利希研究中心Roland Bol教授在论文撰写和修改方面提供了详细指导。该研究得到国家重点研发计划青年科学家项目资助。

正文链接:https://www.nature.com/articles/s41561-025-01720-5

评论文章:https://www.nature.com/articles/s41561-025-01732-1

阅读次数:561

【 转载本网文章请注明出处 】