7月11日下午,南京农业大学公共管理学院南京大屠杀历史记忆口述史回访调研团培训会在逸夫楼召开。中共南京市委宣传部副部长、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长周峰,江苏省政协委员、南京民间抗战博物馆馆长吴先斌,南京农业大学党委宣传部、党委教师工作部部长全思懋出席会议,曾经参加南京大屠杀历史记忆口述史调研的师生代表,在苏媒体代表,南京农业大学党委宣传部、公共管理学院相关负责同志和师生代表参加会议。

周峰在讲话中指出,此次调研活动跨越22年,村庄环境、纪念碑等发生变迁,幸存者数量逐年减少,调研面临巨大挑战。他希望同学们“专业”与“共情”并重,做好充分的心理准备,注意运用调研方法,把握好调研中的环节,注意自身的安全和健康,用热情和行动,唤起乡村对南京大屠杀记忆的关注和重视。他强调,调研不仅是学术任务,更是一次“记忆的再创造”。新时代青年要牢记使命,既要做好“记录者”,又要做好“传播者”,让历史从宏观叙事回归到有温度的生命个体。调研团成员要勇于思考,用新型传播载体,通过短视频等数字媒体,让历史“活”起来,将这份沉甸甸的记忆锻造成连接过去与未来、震撼人心、启迪后世的时代强音。

吴先斌以“与时间赛跑”为主题,讲述多年来对抗日老兵口述史的工作回顾,以鲜活案例诠释为什么要做“口述史”以及如何做好“口述史”。他指出,通过口述史,可以抢救一批资料,教育一代人,影响一代人。他希望调研团成员讲究方法,运用系统性思维,采访前设定清晰主题引导受访者口述,过程中随时做好详尽的文字与图片记录,以我们这代人的方式留存历史,实现历史与未来的接力。

南京理工大学学报副编审李翚分享了2003年参与南京大屠杀历史记忆口述史工作的体会。他指出,青年学生是“南京脊梁”的传承者,肩负着守护与传递历史记忆的重任。他建议调研团队提前做好应对环境的物资准备,携带纸笔记录以捕捉重点,做好心理调试。他强调,当下调研工作的核心任务已从史料收集转向传承与传播,需通过记录、反思、对比来建立维护和平的防御机制。

南京农业大学2005届土地资源管理专业毕业生、南京市城建集团科技创新中心主任罗豪以22年前寻访者的身份,回顾了曾经参与口述史调查的经历。他表示,调研实践活动培养了他的责任感以及面对困难的意志品质。他寄语青年学子,要心怀家国,在历史的坐标系中找准自己的位置,将传承转化为砥砺前行的力量,勇于担当,积极作为。

南京农业大学公共管理学院党委副书记宋俊峰表示,此次实践是学校厚植爱国主义情怀、学院践行“尚德为公,知行合一”院训的生动注脚。他希望志愿者们在历史记忆中涵养大德,在时代浪潮中勇挑重担,将书本上的历史认知、课堂上的家国情怀,转化为脚踩大地的调研、心怀敬畏的记录、面向未来的思考。

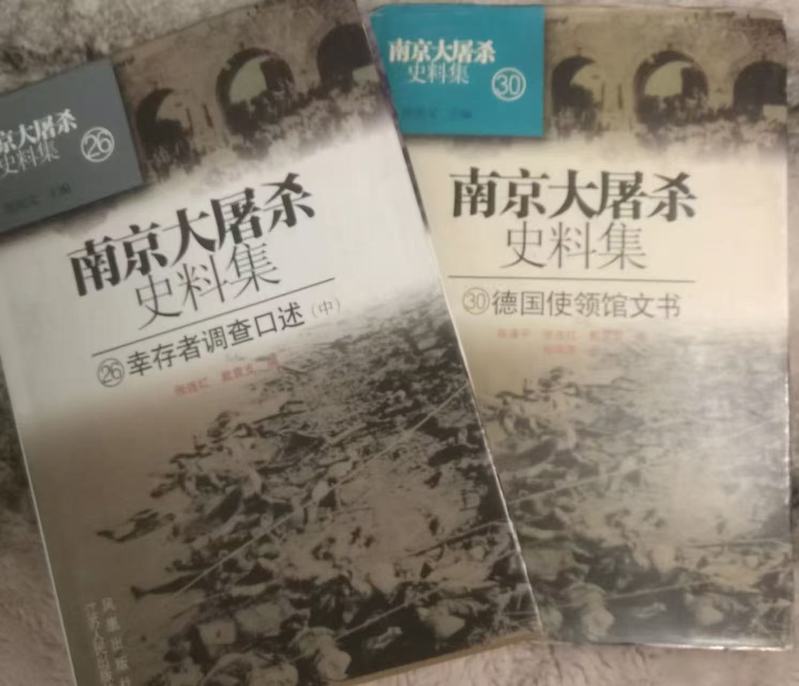

据了解,自2003年暑假开始,在中国青年报社退休记者戴袁支等老师的指导下,南京农业大学公共管理学院学生志愿者先后调研走访了江苏南京市江宁区湖山村、仙鹤门村、孟塘村等地,累计采访南京大屠杀幸存者近60人,最终成果编纂成了《苍天回眸(2)》证词集,并收录进《南京大屠杀史料集》中。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,南京农业大学公共管理学院组建“昨日今朝”南京大屠杀历史记忆口述史回访调研实践团,将重走当年的采访路线,进行一次横跨岁月的回访。

阅读次数:894

【 转载本网文章请注明出处 】