近日,动物科技学院孙少琛教授课题组在Protein & Cell期刊发表了题为Circadian rhythm disruption declines oocyte quality for fertility via PTEN/AKT pathway的研究论文。该团队借助转录组测序预测分析、挽救验证等手段,揭示了昼夜节律紊乱通过影响卵子质量导致繁殖力降低的分子机制。该研究通过持续光照构建昼夜节律紊乱实验动物模型,发现线粒体稳态失衡导致的卵子胞质成熟缺陷是昼夜节律紊乱导致繁殖力下降的重要原因,而PTEN/AKT信号通路是这一过程的关键调控机制。

昼夜节律是一种广泛存在于家畜与人等生物体内的内源性节律,通常以约24小时进行周期性调节。昼夜节律调控包括睡眠-觉醒、激素分泌、体温调节与代谢等多种生理过程。该节律由位于下丘脑视交叉上核的“主生物钟”调控,并可通过环境中的光照信号与外部时间同步。昼夜节律的稳定性对于维持生理稳态至关重要,调控家畜采食、消化、代谢、免疫、繁殖、睡眠等核心生理活动。当外界环境(如光照、温度、饲喂时间)破坏这一节律时,会引发昼夜节律紊乱,对家畜饲养的生产性能、健康状态及福利水平产生多维度负面影响。昼夜节律对家畜繁殖系统的影响,主要体现在家畜发情周期紊乱、排卵质量下降、妊娠失败等方面,直接导致繁殖效率下降,最终导致养殖经济效益下降。因此,深入探索昼夜节律紊乱对卵母细胞功能及繁殖性能的影响,不仅有助于揭示其潜在的分子机制,也为养殖业环境问题引起的家畜繁殖力下降提供新的研究方向与干预思路。

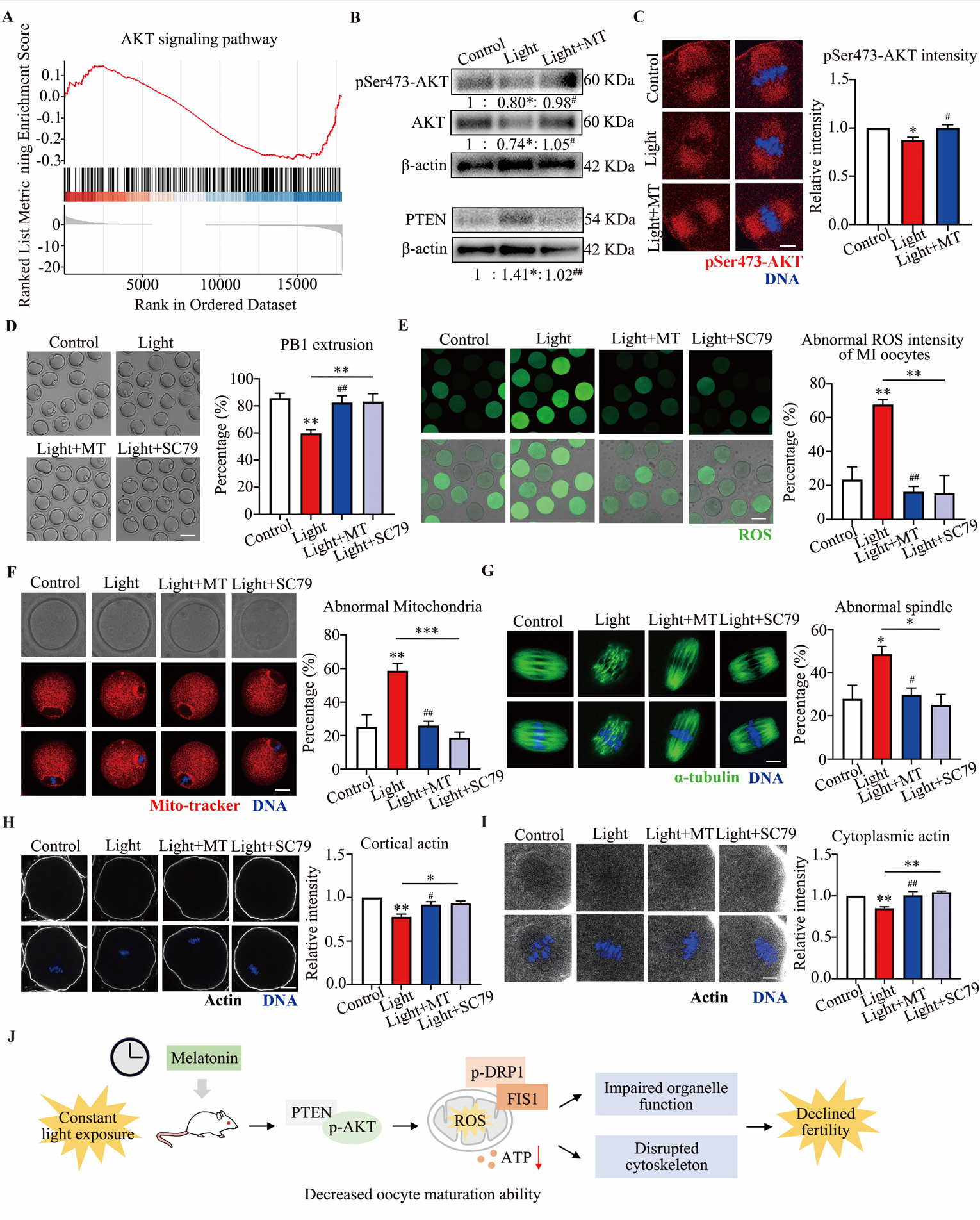

研究证实,光照处理后,实验动物发情周期紊乱、节律基因表达异常、后代产仔数及存活率显著下降,这可能是卵母细胞成熟质量降低导致的,而褪黑素补充能有效挽救上述不良表型。采集卵母细胞进行转录组GO分析,结果显示差异基因显著富集于内质网蛋白质加工、细胞骨架组装及细胞器动力学,特别是线粒体的结构与功能调控过程。进一步研究证实,光照处理后卵母细胞线粒体核周定位减少,膜电位下降,FIS1/p-DRP1介导的线粒体分裂过程遭到抑制,ATP水平显著下降。同时,与线粒体密切相关的细胞器内质网和高尔基体的功能也被破坏,暗示了昼夜节律紊乱影响卵子的胞质成熟过程。外源线粒体靶向抗氧化剂MitoQ添加能有效缓解线粒体和高尔基体的定位和功能异常,表明线粒体功能在昼夜节律紊乱导致的卵子成熟障碍中起核心作用。进一步筛选预测发现PETN/AKT信号通路是昼夜节律紊乱影响卵子质量的潜在核心靶点,GSEA富集分析、蛋白免疫印迹和荧光标记进一步证实AKT水平和活性均在昼夜节律紊乱小鼠卵母细胞中显著下降。AKT激活剂SC79外源补充能够提高昼夜节律紊乱小鼠卵母细胞的成熟率,并降低氧化应激水平、缓解线粒体异常分布,并保护卵子细胞骨架的组装。

本研究揭示了卵子胞质成熟质量是昼夜节律紊乱对雌性哺乳动物生育力不利影响的重要原因,而PTEN/AKT信号通路是其影响卵母细胞成熟的关键靶点。研究为改善昼夜节律紊乱造成的雌性生殖损伤提供了分子基础和治疗靶点。

南京农业大学动物科技学院孙少琛教授为本文通讯作者,硕士研究生卢平双(已毕业)为第一作者。研究工作得到国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费、国家重点研发计划的资助。

阅读次数:12

【 转载本网文章请注明出处 】